경기문화재단

박동량 호성공신교서 朴東亮 扈聖功臣敎書

경기도유형문화재 제250호

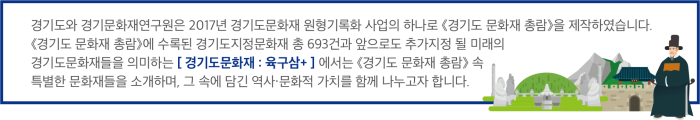

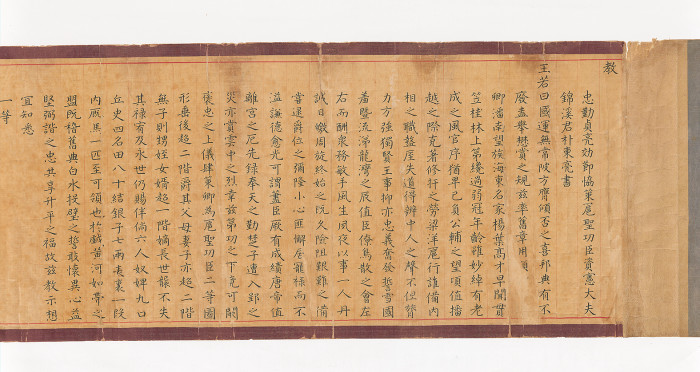

<박동량 호성공신교서>는 박동량朴東亮(1569~1635)이 임진왜란 때 병조좌랑으로서 선조와 세자를 호종扈從하며 피난할 때의 공로로 1604년(선조37) 내려진 교서이다. 호성공신은 공로에 따라 3등으로 나누어 모두 86명을 녹훈하였는데, 1등은 이항복李恒福 등 2명, 2등은 이원익李元翼 등 31명, 3등은 정탁鄭琢 등 53명이다. 박동량은 2등공신의 열일곱번째에 책록策錄되었다.

박동량 호성공신교서, 2014 ©한국학중앙연구원 장서각

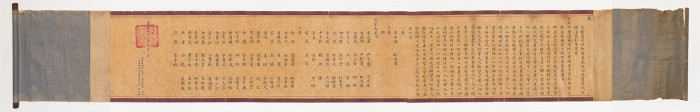

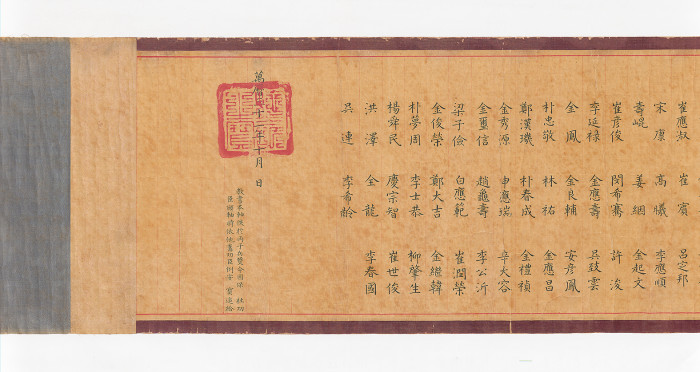

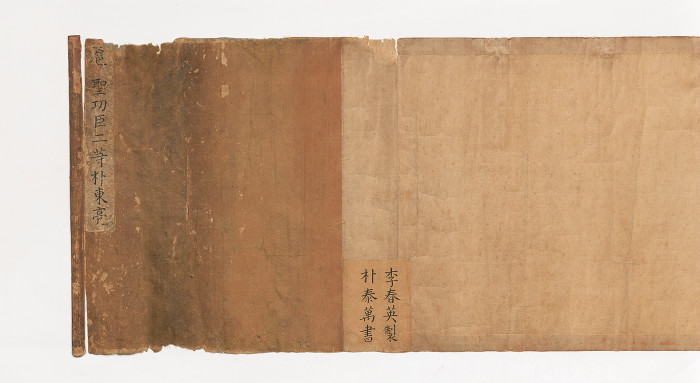

박동량 호성공신교서는 명주에 붉은 계선界線과 변란邊欄을 긋고, 해서로 필서하였다. 내용은 박동량의 공적과 그에 따른 상사賞賜 목록, 호성공신 명록名錄과 본 교서의 시행일인 ‘만력삼십이년십월일萬曆三十二年十月日’이 기록되어 있고, 발급 연월의 위에는 어보御寶인 ‘시명지인施命之印’이 날인되어 있다. 별도의 비단에 ‘호성공신2등박동량扈聖功臣二等朴東亮’이라 써서 붙였고, 중간 배면의 첨지籤紙에는 ‘이춘영제李春英製’, ‘박태만서朴泰萬書’라고 적고 있다. 이는 이 공신교서가 당시 문장으로 이름난 이춘영李春英(1563~1606)이 짓고, 후손 박태만朴泰萬(1642~1689)이 쓴 것임을 보여준다.

박동량 호성공신교서 세부1, 2014 ©한국학중앙연구원 장서각

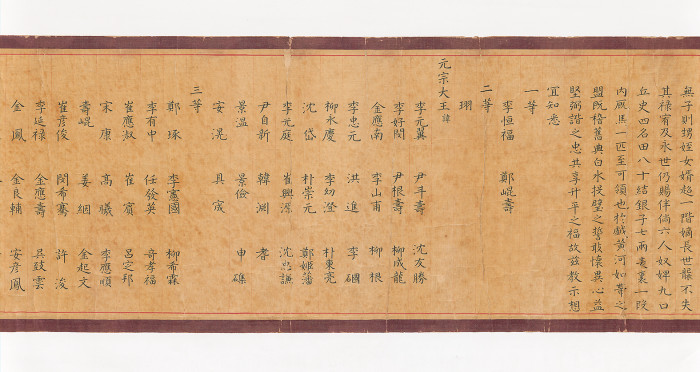

공신교서의 재료나 장황은 사가私家에서 제작할 수 있는 수준이 아니므로 당시 공신도감功臣都鑑에서 마련하고 제작한 것으로 보이지만, 공신교서에 쓰는 글씨는 재발급을 신청한 가문에서 선서자를 골라 작성하였던 것으로 보인다. 교서의 끝에 작은 글씨로 ‘교서본축 일어병자병선 금인보사공신반축시 의구공신례 안보추급敎書本軸 佚於丙子兵燹 今因保社功臣頒軸時 依舊功臣例 安寶追給’이라고 적혀 있어 1604년(선조27)에 반급頒給한 호종공신의 교서를 병자호란에 분실하고, 1680년(숙종6) 8월 보사공신保社功臣의 공신교서축을 반급할 때에 재발급한 교서임을 알 수 있다. 재발급된 박동량 공신교서와 원래 박동량이 받은 공신교서와 비교하면 32행의 ‘元宗大王諱’ 부분에서 차이를 보인다.

박동량 호성공신교서 배면 첨지 부분, 2014 ©한국학중앙연구원 장서각

원본 호성공신교서를 보면 이 자리는 ‘定遠君 琈’라고 적혀 있다. 정원군定遠君 부琈(1580~1619)는 인조의 아버지로, 1587년(선조20)에 정원군이 되었고, 1604년(선조37) 호성공신 2등에 녹훈되었다. 이후, 인조반정을 계기로 대원군大院君에 추존되었다가, 1627년(인조5)에 원종元宗으로 추존되었다. 따라서 1680년 공신교서를 재발급할 때는 이전의 호성공신교서와는 달리 이름을 그대로 쓸 수가 없었으므로, ‘元宗大王諱’라고 쓴 것이다. 재발급하면서 그 사이에 일어난 역사적 사건에 따라 개서改書가 이루어진 것이다.

이 교서는 처음에 반급된 공신교서의 원본은 아니지만 재발급된 교서의 사례가 거의 발견되지 않고 있다는 점에서 조선시대의 문서 발급 및 관리 양상을 살필 수 있는 실물자료로서 가치가 높다.

경기문화재총람 속 더 많은 문화재들을 만나고 싶다면

경기문화재연구원 홈페이지 http://gjicp.ggcf.kr 에 방문해 보세요!

<ggc의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받습니다.>

- 글쓴이

- 경기문화재단

- 자기소개

- 경기 문화예술의 모든 것, 경기문화재단