경기역사문화유산원

고려시대 경기지역의 명문 기와 사례와 명문의 성격 ③

경기 천년 및 고려 건국 1100주년 기념 학술대회

이 글은 ‘경기 천년 및 고려 건국 천백주년 기념 학술대회’ 자료집에 수록된 발표주제문입니다. |

고려시대 경기지역의 명문 기와 사례와 명문의 성격

홍영의 | 국민대학교

|목차|

Ⅰ. 머리말

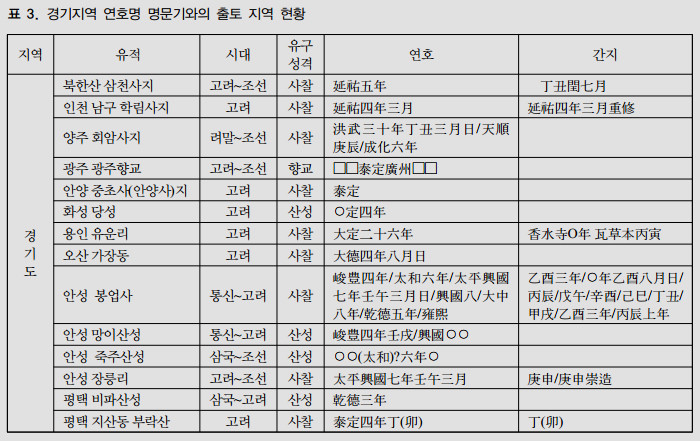

Ⅱ. 경기지역 명문 기와의 출토 현황

Ⅲ. 경기지역 명문기와의 연호명 사례

Ⅳ. 명문기와의 해독과 활용과제

Ⅴ. 맺음말

Ⅲ. 경기지역 명문기와의 연호명 판독 사례

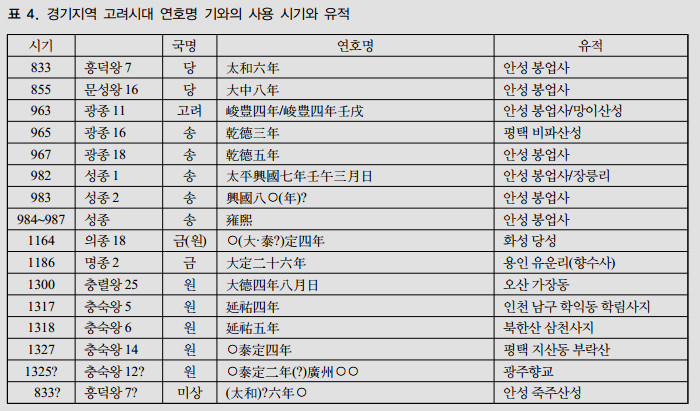

경기지역의 고려시대 연호명 기와(16)는 14개 유적에서 ‘太和六年’, ‘大中八年’, ‘峻豊四年壬戌’/‘峻豊四年’, ‘乾德三年, ‘乾德五年’, ‘太平興國七年壬午三月日’, ‘興國八年’, ‘雍熙’, ‘(大·泰?)定四年’, ‘大定二十六年’, ‘大德四年八月日’, ‘延祐四年’, ‘延祐五年’, ‘○泰定四年’, ‘○○泰定(?)廣州○○’와 불명인 ‘○○(太和)?六年○’이 보인다.

이 가운데 안성 봉업사의 경우(7)는 연호가 가장 다양하다. 여러 연호명이 보인다는 점은 그만큼 중·개축 과정을 겪었다는 것을 말한다. 당시 죽주 지역을 중심으로 한 안성 장릉리, 망이산성 역시 봉업사와 시기적으로도 연관되어 있다. 죽주산성도 명문((太和)?六年)의 시기는 판독되지 않으나 관련성을 검토해 보아야 한다. 봉업사의 ‘太和六年’명 연호의 ‘6년’의 시기와 같기 때문이다. 고려의 ‘峻豊’ 연호를 제외하면 송(5)과 원(5), 금(2?), 당(2)의 연호가 대부분을 차지하고 있으며, 현재까지 요나라의 연호는 보이지 않는다([표 3]·[표 4] 참조).

年號는 전근대 군주국가에서 군주가 자기의 治世 기간에 붙이는 칭호이다. 최초의 연호는 중국 漢나라 武帝 때의 ‘建元’(BC. 140~BC. 136)이다. 무제는 6년 혹은 4년마다 연호를 고쳤다. 이후부터는 군주 일대에 여러 개의 연호 사용이 보통이었지만, 明과 淸나라 때는 1대에 한 연호[一世一元]를 사용하였다.

연호의 명칭에는 어떠한 사실을 상징하거나 이상을 표명하는 것이 가장 많으며, 불교·도교와 관계되는 것도 있고, 고전의 글귀를 취한 것도 있다. 그리고 연호는 원칙적으로 황제만이 사용하고, 제후와 왕은 독자적 연호를 사용하지 못하였다. 때문에 전근대 왕조는 연호의 사용을 통해 국제관계와 왕조의 자주의식을 보여주는 상징이었다. 즉, 연호를 주변 나라에 사용하도록 했다는 점은 황제국 혹은 천자국임을 나타내며 독립국이란 의미를 지닌다.

고려의 태조는 ‘天授’, 광종은 ‘光德’·‘峻豊’의 연호를 사용하였으며, 1135년(인종 13)에 묘청이 서경에서 반란을 일으키고, 국호를 ‘大爲’, 연호를 ‘天開’라고 하였다. 그러나 고려는 당의 멸망 이후 오대(후량·후당·후진·후한·후주) 및 송·요·금·원·명 등 왕조와 朝貢關係를 맺으면서 冊封과 正朔을 받았고, 이러한 국제질서를 연호와 기년으로 반영하였다. 따라서 고려의 연호 사용은 대외관계에 따른 필요성과 중화적, 존주적 천하 질서론이 교차된다고 할 수 있다. 또한 연호와 기년표기 방식에는 자주적인 왕조의 위상, 국가간의 국제질서 반영 등이 이루어짐으로써 상징성을 갖게 되며, 동시에 같은 시기의 사건 인식 및 기록에 영향을 주게 된다.1* 때문에 연호와 기년 이해는 해당 시기의 대외관계를 이해할 수 있는 한 방법이 된다. 고려가 주변국의 연호와 기년을 어떻게 적용하였는가, 그리고 그것은 정확하고 일관되었는가를 살피는 것은 매우 중요한 문제이다.

고려시대 연호는 외교문서 등 국가문서 뿐만 아니라 비문, 묘지명, 불상, 범종, 금구, 기와 등 각종 금석문에서도 제작 연대의표시 방식으로 사용되었다. 따라서 연호 없이 간지만으로 표시한 것은 중국 왕조의 연호를 사용하지 않는 특정 시기의 것인 경우가 많다.2* 명문이 기재된 금속제 기물과 명문 기와에는 연호와 간지(기년월일)이 기재되어 있는 경우와 간지(기년월일)만 들어간 경우로 나누어진다.

고려시대의 금석문에 나타난 연호 사용의 기록을 살펴보면, 「고려사」의 기록과는 달리 대 중국과의 외교관계의 질서 변화에 따라 오대와 송의 연호 사용이 구체적인 경우, 이미 멸망한 왕조의 연호를 사용한 경우, 연호 改元 사실과 관계없이 舊 연호를 쓰는 경우, 한 시기에 대한 연호 및 재위기년 등이 겹치는 경우 등이 보인다. 이렇게 일률적이지 않은 이유는 당시의 국가 간의 외교 갈등뿐만 아니라 사용자의 의식이나 제작자의 의도로도 보인다.3*

명문기와에서 연호명 기와는 전국적으로 총 57개 유적에서 50개의 연호명 사례가 정리되었다.4* 송의 연호인 ‘雍熙’·‘大中祥符’·‘太平興國’은 11건, 요의 연호인 ‘重熙’·‘天寧’·‘大平’5*·‘大安’·‘建統’·‘天慶’은 13건, 금의 연호인 ‘大正’·‘明昌’은 4건, 그리고 원의 연호인 ‘至元’·‘大德’·‘皇慶’·‘延祐’·‘天曆’·‘至正’은 17건이며, 2건은 미상이다. 명문기와 중 연호명 기와는 충청 도(23), 경기도(14), 전라도(11), 경상도(8), 강원도(8) 지역 순으로 분포하고 있다.6*

『고려사』의 기록과는 달리 금속유물과 기와명에는 오대와 송의 연호 사용이 구체적인 경우, 이미 멸망한 왕조의 연호를 사용한 경우, 연호 改元 사실과 관계없이 舊 연호를 쓰는 경우, 한 시기에 대한 연호 및 재위 기년 등이 겹치는 경우 등이 보인다.

고려가 대중국 관계의 변화에 따라 선택적으로 사용한 연호가 기재된 것은 담양 읍내리 출토 ‘乾德 6년’명 부여 무량사 출토 기와 ‘乾德 9년’명, 사천 신진리성 출토 ‘태평 15년’명 기와 3개이다. 그러나 실제 송의 ‘乾德’ 연호는 967년까지 사용되었으므로 ‘乾德 9년’은 971년(광종 22)의 ‘開寶 4년’에 해당한다. 결국 968년에 改元한 송 태조의 연호를 그대로 사용한 셈이다. 한편 사천 신진리성의 ‘태평 15년’은 1035년(정종 1) 요 흥종 ‘重熙 4년’이다. 태평 연호는 1030년(현종 21)까지 사용되었다.

1. 한정수, 「고려 초의 국제관계와 年號紀年에 대한 재검토」, 『역사학보』 208, 2010

2. 홍영의, 「고려시대 금속제 기물 및 기와의 ‘연호’명 검토 - 대중국 ‘연호’의 시행과 고려의 다원적 국제관계」, 『한국중세사연구』 50, 2017

3. 금석문의 연호 기재 양상을 통해 국가 또는 소비자와 제작자의 의도, 나아가 중앙과 지방 관료, 중앙과 지방 사찰에서도 연호 기재와 인식이 어

떻게 적용되며, 주체와 시기, 지역(장소)에 따라 차별성이 있는지를 검토하는 것도 중요하다. 그러나 현재로서는 금석문의 기년 기재 적용 대

상의 주체(발원자)와 생산처가 많이 드러나지 않아 차후로 미룬다.

4. 이에 대한 정리는 홍영의, 「고려시대 명문(銘文) 기와의 발굴 성과와 과제」, 『한국중세사연구』41, 2015 및 이남규, 『高麗時代 歷年代 資

料集』 학연문화사, 2015 참고

5. 부산 당감동 동평현 치소성의 ‘大平’은 이미 구산우에 의해 지적되었다. 즉 ‘대평’ 앞과 뒤에는 글자가 없는 것이 확실하므로 연호로 사용될 가

능이 없으며, 이를 근거로 동평현 치소성 수축 연대를 추정하는 것은 부적절 하다고 보았다(구산우, 「고려 一品軍·三品軍에 관한 새로운 자료

의 소개와 분석」, 『역사와 경계』 78, 2011, 226~227쪽). 또한 수원 고읍성의 ‘天下大平’명처럼 ‘大平’으로도 표기되는 경우도 있으며, 원의

연호인 ‘大德’ 또한 고려·조선 시대 승려의 법계 가운데 하나로 사용되었으므로 향후 연호명 명문기와의 판독과정에서 신중할 필요가 있다.

6. 홍영의, 「고려시대 금속제 기물 및 기와의 ‘연호’명 검토 - 대중국 ‘연호’의 시행과 고려의 다원적 국제관계」, 『한국중세사연구』 50, 2017

‘고려시대 경기지역의 명문 기와 사례와 명문의 성격’ 다음 글 보기

<ggc의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받습니다.>