경기문화재단

실학의 형성과 전개, 천문과 지리 - 3. 실학과 과학, 천문과 지리

서양의 자연과학 지식이 전래되면서 조선의 천문학과 지리학은 크게 발전했다. 변화의 계기는 시간과 공간 등 우주를 구성하는 기본요소에 대한 관념의 변화였다. 종래에는 시간과 공간이 어떤 철학적 의미를 가지는 것으로 이해되었으나, 이제 이들은 단순한 자연현상으로 인식되기 시작하였다. 천문학의 발달에서 크게 영향을 미친 것은 1653년 시헌력時憲曆의 시행이었다. 시헌력은 태양력의 영향을 받아 새로이 제정된 태음태양력太陰太陽曆으로, 24절기를 태양력에 맞추어 확정했다. 계절의 변화는 음양오행陰陽五行의 순환에 따른 것이 아니라 태양과 지구와의 관계 속에서 이해되기에 이르렀다. 그리고 이를 밝히기 위해 지구설, 지동설, 공전설 등이 탐구되기 시작하였다.

지리학에서는 마테오리치Matteo Ricci(1552~1610)가 만든 〈곤여만국전도〉가 전해지면서 공간에 대한 관념이 크게 변했다. 이제 더 이상 중국은 세계의 중심이 아니며, 세계의 여러 나라들은 각 나라 사람들이 생활하는 독자적인 공간으로 인식되게 되었다. 우리나라 지도는 정상기의 백리척百里尺과 방안식方眼式 지도 제작방법을 도입하여 실측을 기본으로 작성되었다. 그 결과 1861년 종래의 지도제작법을 집대성하여 제작된 김정호金正浩(?~1864)의 〈대동여지도〉는 근대 지도에 가까운 정확성을 가지게 되었다.

아스트로라베 Astrolabe

별의 위치와 시간, 경도와 위도를 관측하는 휴대용 천문기구이다. 주로 아라비아에서 제작되었다. 박지원을 비롯한 북학파들과 교류한 실학자로 기하학과 천문학에 조예가 깊었던 유금柳琴(1741~1788)이 제작하였다. 앞면 위쪽 고리 부분에 ‘유씨금柳氏琴’이라는 인장印章과 함께 1787년에 약암約菴 윤선생尹先生(이름 미상)을 위해 만들었다는 기록이 있다. “北極出地三十八度 乾隆丁未爲約菴尹先生製”

별의 위치와 시간, 경도와 위도를 관측하는 휴대용 천문기구이다. 주로 아라비아에서 제작되었다. 박지원을 비롯한 북학파들과 교류한 실학자로 기하학과 천문학에 조예가 깊었던 유금柳琴 (1741~1788)이 제작하였다. 앞면 위쪽 고리 부분에 ‘유씨금柳氏琴’이라는 인장印章과 함께 1787년에 약암約菴 윤선생尹先生(이름 미상)을 위해 만들었다는 기록이 있다. "북극출지38도 건륭정미 위약암윤선생제 北極出地三十八度 乾隆丁未爲約菴尹先生製"

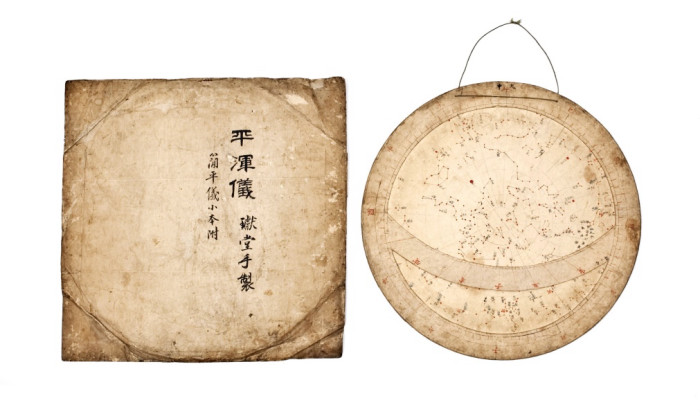

평혼의 平渾儀

서양과학의 영향을 받아 조선에서 제작된 천문의기로는 각종 신법천문도와 더불어 간평의, 평혼의, 적도의 등의 관측기기가 있다. 그 중 평혼의는 박규수朴珪壽(1807~1877)가 평면의 원에 별자리를 표시한 것이다. 평혼의에는 남반구와 북반구의 별들이 표시되어 있는데, 이 별자리의 위치를 통해 시간과 계절을 측정해 볼 수 있는 도구이다.

박규수가 만든 평혼의는 겉에 "평혼의 헌당수제 간평의 소본부平渾儀獻堂手製簡平儀小本附"라 쓰여진 종이케이스 안에 들어 있다. 평혼의는 판지로 만들어진 지름 34cm의 원반이다. 북반구의 하늘을 표시한 북면과, 남반구의 하늘을 표시한 남면의 양면으로 되어 있다. 각 면은 양극이 원심이 되고 적도가 원주로 된다. 또한 남북 양면은 각각 상하 2개의 원반으로 이루어져 있다. 그 중 하반은 회전하도록 되어 있으며, 반면에 경도∙위도 및 황도가 선으로 표시되어 있고, 북면의 하반에는 북반구의 별들(6등급 이상 총성)이, 남면의 하반에는 남반구의 별들(6등급 이상 총성)이 표시되어 있다.

평혼의는 판지로 만들어진 지름 34cm의 원반이다. 북반구의 하늘을 표시한 북면과, 남반구의 하늘을 표시한 남면의 양면으로 되어 있다. 각 면은 양극이 원심이 되고 적도가 원주로 된다. 또한 남북 양면은 각각 상하 2개의 원반으로 이루어져 있다. 그 중 하반은 회전하도록 되어 있으며, 반면에 경도∙위도 및 황도가 선으로 표시되어 있고, 북면의 하반에는 북반구의 별들(6등급 이상 총성)이, 남면의 하반에는 남반구의 별들(6등급 이상 총성)이 표시되어 있다.

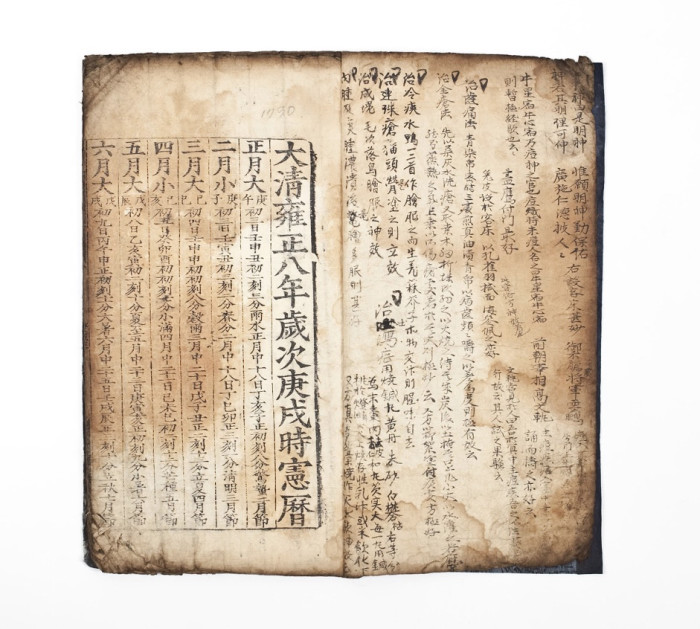

시헌력 時憲曆

서양 역법을 기초하여 편찬한 청나라의 역법이다. 이제까지 사용되던 역법이 동지를 기점으로 24기氣를 균등하게 취한 평기법平氣法이었던 것과 비교하여 황도를 15°씩 분할하여 태양의 각 분점을 통과할 때를 취하는 정기법定氣法을 사용하였다. 1646년(인조 24) 김육金堉이 배워오게 하여 1653년(효종 4)부터 사용하였다. 이 자료는 1730년 관상감觀象監에서 제작한 역서이다.

우리나라는 옛날부터 중국의 음력을 습용襲用해왔다. 중국의 음력은 달의 영휴盈虧 및 계절의 순환이 1개월과 1년을 주기로 매우 규칙적으로 반복되는 사실을 기초로 편성된 것인데, 이것이 고대로부터 동양에서 널리 사용되어온 태음태양력太陰太陽曆 이다. 이 음력은 왕조의 교체나 외부로부터 영향으로 자주 개정되다가, 17세기 초 이래로 도입되기 시작한 양력의 영향을 받아 『시헌력時憲曆』으로 크게 수정되었다.

시헌력은 명나라 말기에 아담 샬Adam Shall(중국명湯若望 ,1591~1666) 등의 예수회 선교사들과 서광계徐光啓(1562~1633) 등의 중국 관리들에 의하여 편찬된 방대한 『숭정역서崇禎曆書』에 기초하여 제정된 것인데, 종래의 태음태양력을 기본으로 하면서도 24절기와 일식 및 월식을 정확하게 계산할 수 있도록 재편된 것이다. 이 『시헌력』은 명청明淸간의 왕조교체로 1645년에 중국에서 시행되었는데, 1653년부터 조선에서도 시행되게 되었다. 『시헌력』이 조선에서 시행되게 된 것은 1646년에 김육金堉이 사은부사로 북경으로 가면서 일관日官으로 하여금 그것을 배워오게 함으로써 가능했다.

시헌력은 지구설地球說에 기초한 서양의 우주론, 프톨레마이오스, 코페르니쿠스, 티코브라헤 등의 행성운동이론, 구면球面 삼각법을 비롯한 서양 기하학, 그리고 상한의, 기한의, 호시의, 망원경 등을 비롯한 새로운 관측기구와 관측기법들이 적용된 새로운 역법체계였다.

<ggc의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받습니다.>