해움미술관

해움미술관 기획초대전- 윤석남 展

2018-08-01 ~ 2018-10-20 / 해움미술관 전관

해움미술관 2018 세 번째 기획전 윤석남展이 8월1일부터 10월20일까지 진행된다. 윤석남(1939~)은 한국의 대표적인 여성주의 미술가로서 입장과 역할을 진지하게 수행해온 작가이다. 어머니 이야기로부터 출발한 작가의 작품세계는 모성에 대한 존경과 힘, 여성의 역사, 생명 등 다양한 주제와 실험으로 창작에 대한 열정을 끊임없이 보여주고 있다. 이번 개인전은 드로잉 100여점, <너와> 3점, <블루룸>, 한지 위에 채색화로 그린 <자화상> 신작까지 다양한 형식을 선보인다.

<블루룸> 1995년 핑크룸부터 시작된 ‘ROOM 시리즈’는 블루, 화이트, 그린으로 바뀌면서 진행해온 작가의 상징체계가 표상된 공간이다. 이번 개인전에서 발표되는 블루룸(2010)은 우리나라 최초 무가(巫歌)인 바리데기를 주제로 한 작품이다. 바리데기는 남존여비사상의 희생자이자 전통적인 아버지의 계보를 거부하고 무속인의 삶을 택한 주체적인 여성이다. 작가는 잊혀진 설화적 이야기에 예술적 상상력을 더해 이를 새롭게 복원하는데, 여기서 블루는 삶과 죽음을 관장하는 바리데기의 푸른 생명수를 의미화한 것이다. 룸 연작에서 주목되는 것은 갖가지 문양의 도상학적 특징이 돋보이는 한지 오리기 작업이다. 평소 무당에 관심이 많은 작가는 무당이 굿을 준비할 때 만들고 굿이 끝나면 태우는 종이꽃에서 아이디어를 얻었다고 한다. 단순 노동을 반복하면서 여성적인 재료인 한지를 오린 수공예 작업은 작가의 수행적인 미학을 환기시키며, 바닥에 흩뿌려진 푸른구슬과 자개장식, 채색목조각에서 장르 간 경계를 넘나드는 공예적 감수성이 돋보인다. 오려진 푸른색과 흰색이 섞인 한지는 여성, 식물, 기하학적 이미지로 각각 분할되어 벽면 전체를 뒤덮는다. 블루는 파랑새처럼 희망을 상징하면서 슬픈 외로움을 환기시키는 컬러다. 그래서 방 한가운데 앉아있는 바리데기를 형상화한 조형물은 해방된 여성의 주술적인 힘이 느껴짐과 동시에 슬픈 구원의 눈빛을 담고 있다. 간간히 보이는 핑크색 한지, 쇠고리 형상을한 의자다리도 이러한 바리데기의 정처없는 불온함의 표현이다. 작가가 구현해낸 이미지의 세계는 방 한켠에 벽면 높이보다 낮게 설치된 거울을 통해 무한하게 증폭되며 그 안에 들어선 관람객들은 바리데기의 밀려오는 슬픈 파도와 함께 유영하며, 푸르게 물들어 진다.

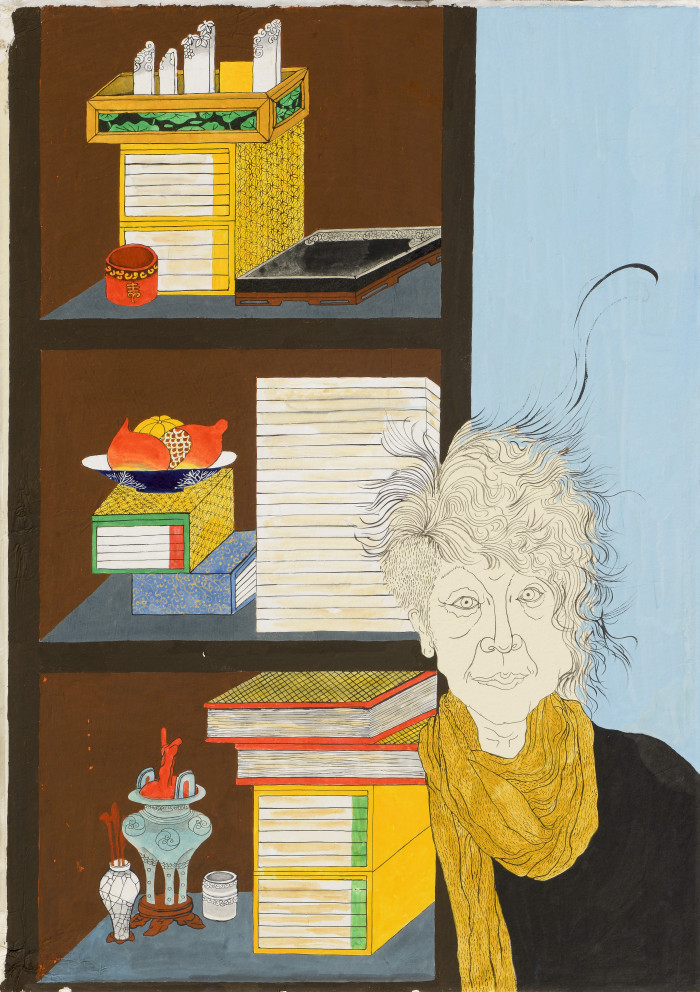

<블루룸>과 함께 이번전시에 주목되는 것은 처음 발표되는 <자화상> 이다. 그동안 작가는 촉각적인 재료인 나무가 갖는 거친 옹이와 결을 따라 간결한 선묘로 여성의 얼굴을 그려왔다면 2016년부터 본격적으로 그려온 자화상은 먹선으로 형상의 윤곽선을 긋고 채색을 입혔다. 아울러 자화상과 함께 책거리를 재현한 것은 민화풍의 느낌을 재현한다. 그러나 작가는 전통민화가 갖는 도상이나 색체의 개념보다는 단순 긋기 (畵, drawing) 와 칠하기 (繪, painting) 로 마감한다. 이는 자신을 치밀하게 관찰하면서 다회적인 필법과 섬세한 필치로 대상의 특질을 선으로써 해석하는 것이다. 인물의 자세나 인체의 부위는 대부분 흉상까지 그려지거나, 좌상을 취하기도 하고 허공에 두상 만 떠있기도 한다. 얼굴에만 시선을 집중시킬 수 있는 구도와 정면으로 쏘아보는 듯 한 눈총은 자신이 살아있음을 환기시키며 담대한 왜곡의 맛을 자아낸다. 전통 초상법인 전신사조(傳神寫照)는 얼굴에서 뿜어나오는 것과 그 안에 내포되어 있는 신기(神氣)를 나타낸 그림을 뜻한다. 그 대표작으로 공제(恭齊) 윤두서의 자화상을 들 수 있을 것이다. 작가는 윤두서의 자화상을 마주했을 때 단순 외형적인 모사가 아닌 살아있는 혼기(魂氣)가 느껴지는 것에 큰 충격을 받았고, 전통을 바탕으로 한 조형관이 새롭게 자리 잡았다고 말한다. 윤석남의 자화상은 자신의 지난 화업을 정리하듯 매서운 내성과 호소력을 갖는다. 일종의 텍스트로서 살아온 내력을 읽히게 하며, 강렬한 눈총은 보는이의 시선과 맞부딪히면서 새로운 생명력을 전달한다. 작가는 그동안 어머니, 익명의 여성들을 모티브로 창작해왔다면 이제 자신의 이야기를 대담하게 꺼내고 날카롭게 마주하고자 한다. 근작과 함께 90년대 나무조각으로 꾸며진 미발표作인 자화상 1점도 발표된다는 점에서 작가의 솔직함이 느껴진다.

작가의 지난화업을 돌이켜보면 주체라고 규정지어지는 것에 대한 또 다른 성찰과 타자의 시선으로서의 조형성을 동시에 보여주었다. 남성중심에서 지워진 여성, 인간중심에서 훼손된 생명윤리 등 작가는 예술적인 상상력 속에서 이들의 침전된 목소리를 견인시키고 새로운 주체로서 소통하고, 화합되길 염원하였다. 그렇기 때문에 작가 윤석남을 수식하는 어구는 작품 만큼이나 다양하다. 시류나 이념에 흔들리지 않고 자신만의 독창적인 예술로 스펙트럼을 확장시켰기 때문일 것이다. 작가의 작품세계는 40이 넘은 늦은 나이에 예술을 통해 진정한 자아를 찾으려는 절박함으로 시작되었다. 이제 팔순에 접어든 윤석남 작가는 이름 석 자만으로 수행적인 정신세계를 느끼게 하며 견실한 작가적 태도는 여전히 진행 중에 있다. 이번 개인전을 통해 자화상 속의 형형한 눈빛처럼 작가의 삶의 궤적이 오롯이 전해지길 바란다.

<ggc의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받습니다.>

- 글쓴이

- 해움미술관

- 자기소개